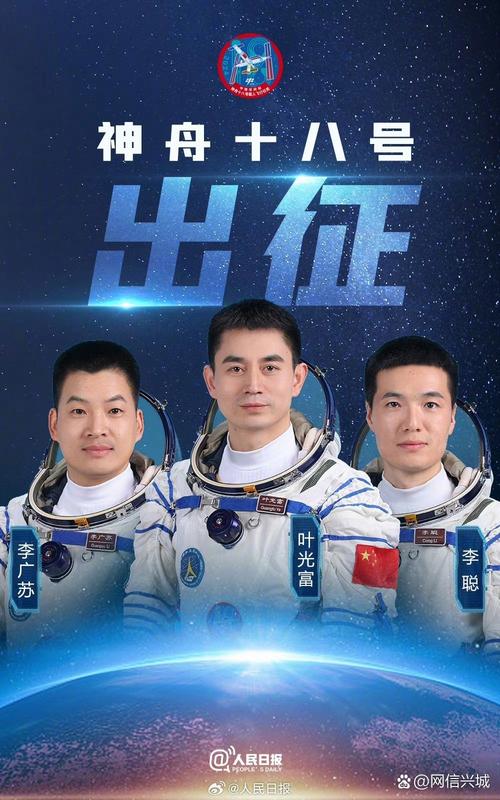

古代军队出征,20万大军,步兵、辎重兵等各军种数量一般是多少,有战斗力的有多少?

我是萨沙,我来回答。

其实不用说古代,看看现代的淮海战役。

解放军认为淮海战役参加战争的部队是60万,而负责支援的民工为543万。

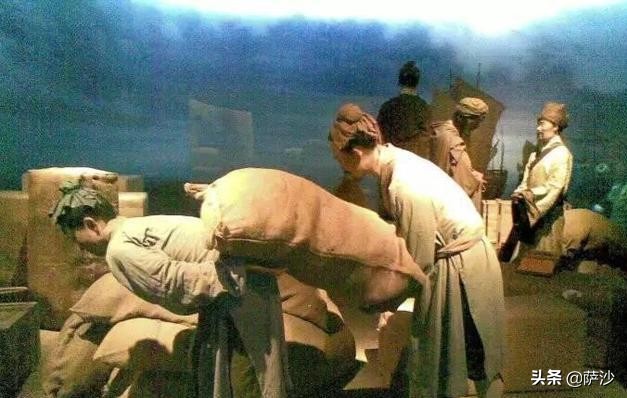

资料这么写:在中共中央、中央军委的统一部署下,中原局、华东局、华北局除原有军队系统后勤外,先后成立了中原运输司令部、豫皖苏后勤司令部、豫西军区支前司令部、华东支前委员会、华中支前司令部及冀鲁豫战勤总指挥部,组织动员了山东、安徽、江苏、河南、河北5省的人力、物力给予全力支援。据不完全统计,各解放区共出动了民工543万人(其中随军民工22万人,二线转运民工130万人,后方临时民工390万人)、为最初参战部队的9倍。动用担架20.6万副,大小车88万余辆,船只8500余艘,汽车257辆,向前线共运送了1460多万斤弹药和9.6亿斤粮食及其他大量军需物资,向后方转送了11万名伤病员,出色地完成了运输任务。

那么,也就是1个士兵作战,需要9个民工负责提供后勤。

自然,相对的后勤供应相对复杂,还有诸如各种弹药、医疗用品等物品。

但现代的交通情况也比较好,公路、水运甚至铁路都比较发达。

古代如何呢?也是一样。

汉代三国时期,诸葛亮北伐兵力基本都是5到8万。

然而,为了维持这5到8万军队的后勤供应,使用的后勤运输部队就超过8万人。

而且,很多时候由于军粮不足,作战部队也需要抽调主力返回运输粮草物资。

这样一来,蜀国北伐等于使用了十多万人。

历朝历代的正规军队里,除了战兵也包含许多专职各类保障的辎重兵,辎重兵的比例大致占全军的二至三成;如果是骑兵部队,辎重兵的比例会更高;如果军队需要远征,那辎重兵的比例甚至会超过战兵。

隋炀帝第一次远征高句丽,出动三十军兵马(左右二十四军,御营六军),一般认为,每军两万人,其中骑兵四千、步兵八千、辎重兵八千。而马步兵中必然还有承担辅助任务的兵员,故辎重兵的比例极可能过半。这是境外远征的常例,不足为奇。

北宋的军队状况大致如下:一军满编为三万七千五百人,骑兵六千,步兵两万四,辎重兵为七千五百人,比例约为二成。宋军以步兵为主,且作战距离都不太远,辎重兵的比例没有隋唐时期的高。

明代戚继光练兵为例,每军万余人分为骑、步、车、辎四营,骑、步、车三营大致各为三千人左右,辎重营则为一千六百人,但骑、步、车三营又每队十二人有一名火兵(即炊事兵),再加上各营配给的军医、鼓手、旗手、内巡等杂役等人员,辎重兵的比例大致也占全军的二至三成。

综上,古代军队的战兵和辎重兵的比例,根据作战目的和规模会有很大的差别,但通常会保持七成的战兵三成的辎重兵这一比例。

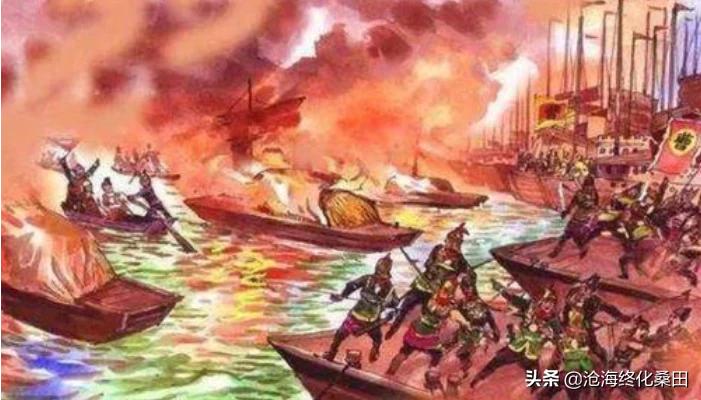

中国古代打仗的军队数量一直以来都是一个谜。比如赤壁之战的时候,曹操号称自己有百万雄师,《三国演义》中说其实只有七十万,但《三国志》中说其实二十万不到。但东吴此时的兵力却只有区区三万。三万和二十万打,怎么看都是输啊。

但其实如果曹操真的有二十万大军,恐怕这二十万大军之中只有五万是真正作战的前线士兵,剩下的十五万士兵都是后勤辎重部门,没有作战能力或者作战能力低下。因此三万精兵才能轻易击溃二十万兵马。

为啥会出现二十万士兵之中有十五万是辎重部队呢?其实这是因为现代人对古代军队的构成不是太了解。军队中有一句话叫做“兵马未动,粮草先行”,因此在古代打仗,粮草的重要性是第一位的。

古代没有现代这么多马路,因此粮草运输非常困难,需要大量的士兵去参与这项任务。基本上就形成了三个辎重兵养活一个前线士兵的格局,而且辎重兵本身也要吃东西,所以他们携带的粮食数量非常庞大,大部分是被辎重兵消耗了,比如出发之前带了100吨粮食,等跋山涉水送到军营的时候估计只剩下了30吨左右了。

因此,按照正常的逻辑来推断,东吴的三万精兵对抗曹操的五万精兵,然后一把火把曹操烧崩溃了,这是有可能的。如果20万人都能作战,那么东吴那点人马根本不够人家吃的,赤壁之战也会是另外一种结局了!

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号