中国的歼10战机没有出口吗?为什么?

很尴尬,歼10战机截至目前的外销成绩还是0,这不仅仅是战机性能的原因。歼10战机或许很快会迎来出口良机。

歼10是我国自行研制的一款单发轻型战机,目前共有A、S、AH、AS、B、C等数个型号,总产数量超过500架,而且最新型的歼10C系列仍在继续生产中。

再早2016年的新加坡航展上,中国就将歼10A以FC-20的外贸编号正式推向国际市场,而在去年的珠海航展上,最新型号的歼10C也以歼10CE的编号正式开卖。但是截至目前,歼10系列的外销成绩依然为0。

即便是中国战机的头号国外用户,巴基斯坦采购歼10的消息在中国军迷圈传了10多年了,中国空军的歼10A、歼10C也数次与巴方联训,但是巴基斯坦依然没有购买歼10,反倒是不停的买二手F16、二手幻影还有枭龙。

歼10的性能毋庸置疑,尤其是最新型的歼10C,在换装AESA雷达和先进的航电系统后,综合性能与美国F16的最新型号F16V不相上下,但是F16自全世界卖出了4600多架,而且订单依然源源不断。

首先,战机销售不同于普通的商品贸易,本身性能有时候并不起决定性作用,而是与国际外交、地缘政治息息相关,这也是美国、俄罗斯战机全世界大卖的决定性因素。

战斗机作为一种顶级装备,其交易往往代表着买卖双方在防务、乃至外交、政治方面的高度合作,甚至是购买方向售卖方寻求军事、政治庇护的行为,这在欧洲、中东等国的战机交易中表现的淋漓尽致。而中国恰恰在这方面跟美、俄等强国有很大的差距,中国现在不可能通过出售战机的方式向他国提供防务承诺。而且,在武器交易中特别注重政治影响,就算伊朗目前向中国求购150架歼10,中国会卖吗?说到底,还是在国际舞台上的段位不够。

我们可以出口潜艇,坦克,战斗机这块只有一型“枭龙”,多年传说歼-10外销,叫好一直没上座,到底是什么原因,都觉得怪闷得慌,其实没有什么,魂舞大漠乐意分析一下。2004年进入空军服役那阵,我们自己也面临着换装压力,要开足马力为空军生产几年。作为第三代战斗机,当时国际上机型好几款,有的已经使用了二十多年,并开始换装三代半,三代半就是现在所称的四代机。处于追赶阶段的我们,三代事未了,即不得不向四代努力。我们拥有四代歼-10C,2017年才开始列装,人家四代又推出了多年。我们步步追得急,发展较晚,技术差距较大,要承认这就是客观现实。

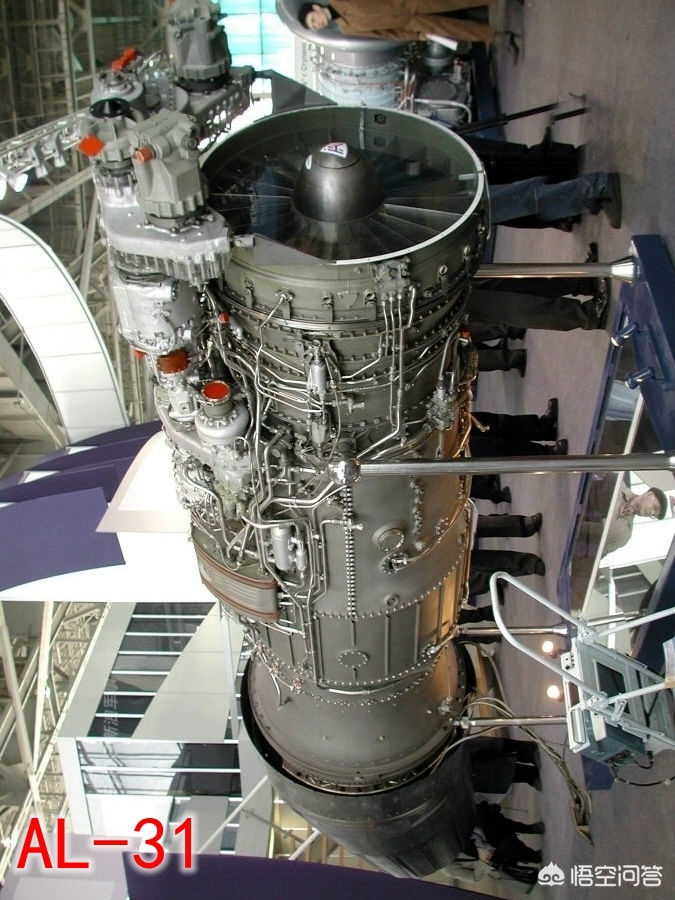

●航发未好。“太行”修成之前,一直用的俄制al-31发动机,作为飞机的心脏,这一关键的技术不能自主,对我国来讲是正常之事,而对于他国则可以想见,正成为最大短板,或多或少,都要影响采购的信心。技术上完全独立自主,是重要的,构成了歼-10不能外销的最大障碍。现在好了,见之2018年的珠海,单台航发的歼-10B,飞得相当欢实,可以说国产发动机“太行”已完全成熟,但在性能方面如何,技术寿命多长,国际市场还不够熟悉,需要时间认可。比如我们的arj21支线客机,就需要以时间积累,来建立成熟度,这点是十分重要的。

●客户未立。三代机,我们落后了多年,国际市场都有一个相对饱和度。打造四代机的国家,无不通过多年努力,建立了自己传统客户多年,收割了四代机利益,我们的四代不过刚开始开始外销。起跑线和终点线,都没跑过,虽说看似市场还有一定外销空间,但因对我们的技术成熟度,正在心怀犹豫,多少国家犹在观望,一时不能决定。军火不是简单的买卖关系,要谁的,不要谁的,也不全依性能定合同,其中倾轧之激烈,斗法之精彩,形象地成为国际政治的晴雨表。

●优势未明。常见有人拿我们的歼-10跟人对比,应该说技术参数还只是停留在纸面上,并不为外界所知,就难言足够的说服力。我们看美俄几种四代机,都积累了相当的市场信心,如F-16、F-15、苏-27系列飞机,在市场上都成为优秀的代名词,欧洲双风和“鹰狮”,为了外销也是蛮拼的,总以乱七八糟的性能吸引人的眼球,卖点多,亮点也多,比如问世早,载弹多,航程大,机动性能高,动力足,等等,我们的歼-10C,不过刚在珠海第一次亮相,表现在性能上,有多少卓越,多少超凡脱俗,还没有表现出来。需要加大与外军交流与沟通,以早日建立市场认可度。比如“枭龙”自装备巴基斯坦空军后,不停地与外军军演,亮丽在国际各大防务展中,即积累了市场认可度,初步打开了市场。

总之,通过以上梳理,大致能明白,歼-10还没有完成出口的原因。

歼10战机已经投入国际市场了,外贸型号叫做FC20战斗机,是歼10A战斗机的出口改造型,拆除了自用的一些设备,换上可以公开的外贸设备,只不过这款战斗机还没有国家选择购买,主要原因归结起来有以下三点:

第一个原因是我国没有政治军事盟友。要知道武器的进出口外贸是和政治军事关系挂钩的,一般购买哪国的武器装备,就意味着把自己的国防寄托在哪国身上,因为实战中还得麻烦人家帮忙维修,继续提供弹药和保障服务,因此一般都会采购自己军事政治同盟国家的武器,比如埃及就买法国货,日本就买美国货,而我国没有这样的同盟关系国,因此销路就略窄。

第二个是买得起的用不上。歼10A战斗机外贸型的单价在4000万美元一架,这样的价格已经可以购买一架F16,或者一架米格29了,由于我国在世界上没有政治军事同盟,而买得起F16和米格29的国家大都是美国或者俄罗斯的盟友,他们能买起歼10,倒不如去买F16或者米格29,以便于向自己的老大靠拢,这样的国家比如说东南亚诸国和南美各国。

第三个原因是想要的买不起。想用我国武器装备的国家倒不是没有,虽然不是军事同盟关系,但是也算是长期友好的铁哥们了,比如巴基斯坦、埃塞俄比亚、坦桑尼亚等国,但是这些国家大都没有资金去购买如此昂贵的战斗机,巴基斯坦倒是想买我们的先进战机,也愿意使用我国装备,但是只能买得起枭龙战斗机,也就是3000万美元一架的入门四代机,而买不起4000万美元单价的歼10A。

这个题目有点想法,j10系列有出口型号!

问题是,像j10这样的三代机,单机价格,世界上有几个国家能玩得起?

世界上能玩得起三代机的国家屈指可数。

一种武器装备的出口还有更重要的关键问题,那就是武器装备的传统性,制式,使用习惯,后勤保障,势力范围!

j10是一款满足国际军用飞机标准的三代机,造价不便宜!就这么一点,有几个国家的空军能买得起?

中国过去的小兄弟们,都是穷朋友就是免费送给他们,他们也养不起(技术支持,后勤维护保养,武器系统)!技术上的传承,使用上的习惯,也是难题。

讲到武器出口,势力范围也必须考虑,也不是谁给钱都卖。技术上保密性也是武器出口的最大问题!

武器装备出口是一个非常敏感和复杂的技术性问题!

急不得。

歼10一直是中国军迷最关心的战机,关于它要出口的消息也是隔三差五就会见诸于媒体,牵动不少人的神经。

今天孟加拉15架,明天巴基斯坦30架,后天叙利亚25架,大后天伊朗23架。说的有鼻子有眼,甚至说将近20个国家排着队要购买,挤破门了都。

但大家兴奋了这么多年,盼望了这么多年,最终这些消息都被证明是空穴来风,一架飞机都没有交货。

是中国有出口限制吗?不是,近几年的官方报道,没有一起报道提及我国政府有关部门对歼10有出口禁令。

是飞机不先进吗?也不是。歼10是中国中航工业从上世纪八十年代开始研制的,单发、单座标准第四代战机。该机采用大推力涡扇发动机,是中型、多功能、超音速、全天候空中优势战斗机。它是1998年首飞,2004年服役的,如今已经在部队服役15年,技术非常成熟,也经过了时间的考验。

歼10C型战机的性能更是国际先进水平,被军事专家称为“四代半”战机。

是价格贵吗?

据网友曝光歼10售价4000万美元,同为中型战机的米格35,售价在4500万美元。可见歼10没有出口,跟价格无关。

第一:所谓的歼10外销的消息来源并不是来自中国官方,一个来源是中国网迷,编造消息来赢得自豪感。第二个来源是境外敌对势力无中生有编造消息,渲染中国威胁论。

目前还没有一个国家购买歼10战机,武器出口并不是单纯的买卖,里面还参杂了复杂的国际政治关系,购买力不足的国家会选择购买美国的二手F16或者其他国家淘汰下来的F16、阵风、幻影,价格会比中国的歼10更有优势,毕竟歼10还没有淘汰下来的旧飞机,而且小国家在选择购买军火的时候也会优先选择军力强大的出口国,跟大国拉好关系,当自己在跟邻居爆发冲突的时候,一旦自己陷入尴尬的局面,还可以凭借自己跟武器出口国的良好军火贸易关系拉大国出来周旋,中国军力还没具备全球影响力,所以基本上各个小国在大宗军火贸易方面必然是偏向美国、俄罗斯还有欧盟,中国的军火外贸还只是占很小份额,还有一些国家、有一定的经济实力,对中国的战机也感兴趣,但是附加条件却要中国同时出售全套的技术,这个中国当然不愿意,出于种种原因所以歼10目前很难找到买家

这里会有一些不同的回答。

说起来好笑,中国自己装备的国产3代机服役15年来,其系列型号一架也没有有出口。倒是给巴基斯坦研制的FC-1“枭龙”战机,现在又是出口,又是取得空战成果的。

如果说歼11系列是因为知识CQ的问题,歼轰7A是因为类型问题,那么歼10系列就没有借口了。

很多人把“歼10至今没有出口”的问题归结于ZZ问题,这是一种推卸责任的态度。纵观我国这些年的武器出口,从陆军的VT-4坦克、PLZ-45自行火炮、WS-1/2火箭炮,到海军的054A护卫舰、S-20/26型潜艇,到空军的ZDK-03型预警机、PL-10E格斗导弹,哪一个不是国内先进、世界一流的水平?它们怎么就卖出去了呢?更不要说当初还有个2炮的东风3中程弹道导弹了。

沙特展示东风3导弹

就连暂时没有出口成功的直10武直直升机,最起码也拿出3架让巴基斯坦去测试了嘛,最起码也曾经努力过了嘛,歼10这边有什么动静吗?如果硬要说有的话,那就是不少文章作者倒是整天让歼10卖给了这个国家,又卖给了哪个国家。

所以,不要讲那么多其他原因。歼10至今没有获得出口,主要有两个原因,一个是当时相关方面的保密理念问题,一个是国内需求量比较大的原因。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号